新しい学校、新しいクラス、新しい友達。

期待と不安が入り混じった中学校での新生活も1ヶ月が経ちました。

子どもたちにも上手くいったこと、なかなか慣れないこと、たくさんあると思います。

この変化に対応できず、学校に馴染めないこともあります。

このような変化に対応できないことを「中1ギャップ」と言います。

この記事では、小学校から中学校での変化とその対処法を解説します。

中学校ではどんな変化があるの?

中学校での変化には「学習面」と「生活面」の両方があります。

今回はこの二つの観点からそれぞれご説明します。

学習面の変化

学習面の悩みは、「学習内容が難しくなること」と「プレッシャーが増えること」に分けられるので、それぞれ詳しくご説明します。

教科が増え、学習内容が難しくなる

中学校では、小学校の時とは違って、多くの新しい教科が加わり、教科を教えてくれる先生も一つ一つ違います。

また、授業のスピードが速くなったと感じているお子さんも多いと思います。

いろいろなことを深く学べるので興味を持てることが増える一方で、わからないところが増えてしまうこともあるでしょう。

また、一人の先生が生徒を見れる時間が少なくなり、家庭との連絡も少なくなるため、信頼関係をつくることが難しくなり質問をしにくくなるなど、頼りにくくなってしまうこともあります。

定期テストや受験があり、プレッシャーが増える

定期テストも大きな変化です。

定期的な試験があり、順位がつくということにストレスを感じるお子さんもいます。

学校によっては早期に受験の話をしたりするので、プレッシャーを感じるお子さんもいるでしょう。

また、最初は成績が良かったのに、期末テストでガクンと落ちてショックを受けてしまう子もいます。

生活面の変化

生活面では、人間関係や校則などの大きな変化があります。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

人間関係の変化

①小学校に比べて多様な人たちとの交流がある

異なる小学校出身の子どもたちとの新しい交流が、「中1ギャップ」の原因となることがあります。

中学校では、複数の小学校からの生徒が集まります。

これまで慣れ親しんだ友達だけでなく、より多様な背景をもつ子どもたちとかかわることになります。

これが、「知らない人たちとの交流」への疲れや、「文化やルールの変化」への戸惑いにつながるかもしれません。

②上下関係が生まれる

部活動などが始まり、先輩・後輩という上下関係の発生が「中1ギャップ」につながることもあります。

小学校では上級生・下級生との関係は「友達」という側面が強いですが、中学に入学すると「先輩」という上下関係が生まれます。

このかかわり方の変化に戸惑いを感じ、悩む子も多くなります。

「中1ギャップ」のサイン

このような変化に対して悩みを抱えているとき、子どもには何かしらのサインが現れます。

ここでは、よく見られるサインをご紹介します。

①元気がなくなる

一つ目は、「元気がなくなる」です。

例えば、以前は楽しんでいた趣味や勉強に興味を示さなくなったり、消極的になったりします。

背景には、部活動や宿題などの生活の変化による疲れや、人間関係などの悩みが原因で精神的に張りつめていることなどが考えられます。

このような状況では、睡眠時間を確保できなくなってしまったり、精神面が原因で寝付けなくなるなど、生活リズムがさらに悪くなっているかもしれません。

子どもの生活リズムを気にかけてあげてみましょう。

②学校に行く時間になると体調不良になる

二つ目は、「学校に行く時間になると体調不良になる」です。

例えば、朝になると頭痛や腹痛を訴え、そのまま学校を休む日が増えるなどです。

こういった場合、症状が軽く、お昼になると回復するなどのケースもあります。

体調が良くなり、ゲームをしたりテレビを見ている姿を見ると「仮病?」と思うかもしれません。

しかし、根本には「学校に行きたくない」気持ちと「学校に行かないといけない」という気持ちのせめぎ合いがあり、それが体調不良として表れているのです。

表面上さぼっているように見えたり、「このままで大丈夫か?」と感じることもあるでしょう。

しかし、背景には子ども自身の深い悩みがあるかもしれません。

③孤立しようとする行動が増える

三つ目は、「孤立しようとする行動が増える」です。

例えば、他の子どもから物理的・心理的に距離を取ろうとしたり、誰とも話さない日が増えるなどです。

背景には、人間関係が原因で学校に抵抗感を感じていたり、環境や生活リズムの変化で体力的に疲れている状況が長く続いていることなどが考えられます。

「思春期だからかもしれない」と感じるかもしれませんが、入学してすぐにこういった行動が見られる場合には、少し注意してみる必要があるかもしれません。

また、こういった時は、無理やり部屋から出したり、学校のことをしつこく聞くことがストレスになってしまうため、極力控えるようにしましょう。

④イライラするようになる

四つ目は「イライラするようになる」です。

環境の変化により体力的・精神的に疲れがたまっていたり、疲れやすくなっていると、些細なことでイライラするようになります。

背景には、「授業内容が理解できない」「テストで良い点が取れない」「クラスに馴染めない」「部活が厳しい」など、さまざまな要因が考えられます。

前述したように、中学校では勉強が急激に難しくなるように感じられます。

そのため、小学校で成績がよくても授業についていくことが難しくなりギャップを大きく感じたり、もともと苦手意識を持っていた子がより抵抗感を感じたりします。

⑤集中力がなくなる

五つ目は「集中力がなくなる」です。

勉強中すぐ気が散る、話を聞いておらずボーとしている、物忘れが増えるなど、注意が散漫なことが増えます。

精神的な疲れが原因で脳が働かなくなり、今までできていたことができなくなってしまうこともあります。

子ども自身「なんでできないんだろう」と不安になったり、この変化が原因で注意されることが増え自信を無くしたり、より精神的に追い詰められてしまうこともあります。

今までと明らかに集中できていないと感じる場合には、「中1ギャップ」を疑ってみましょう。

事前にできる「中1ギャップ」の対策

ここからは、小学生や中1ギャップを感じていないお子さんについて、ご家庭でできる具体的な対策をご紹介します。

先ほどご紹介した行動が表れており、「中1ギャップ」の可能性がある際の解消法は、次章でご紹介しています。

対策①|学習習慣を身に着けておく

一つ目は、「学習習慣を身に着けておく」です。

前述したとおり、「中1ギャップ」の原因には勉強が難しくなるなど、学習面の影響が非常に大きいです。

入学初期での勉強面の遅れが、「自分はできないんだ」「勉強ができないから馬鹿にされる」など、自信や周囲との関係に影響を及ぼすこともあります。

小学校や中学校入学直後の段階で学習習慣を身に着けておくことで、勉強についていけない状況を防げる可能性があります。

とはいえ、お子さんがなかなか勉強をせず、強く言うのも難しいということもあると思います。

そういった時は、親御さんや塾の先生など、お子さんと一緒に勉強できる大人がいる環境をつくり、一緒に勉強に慣れていくことが大事です。

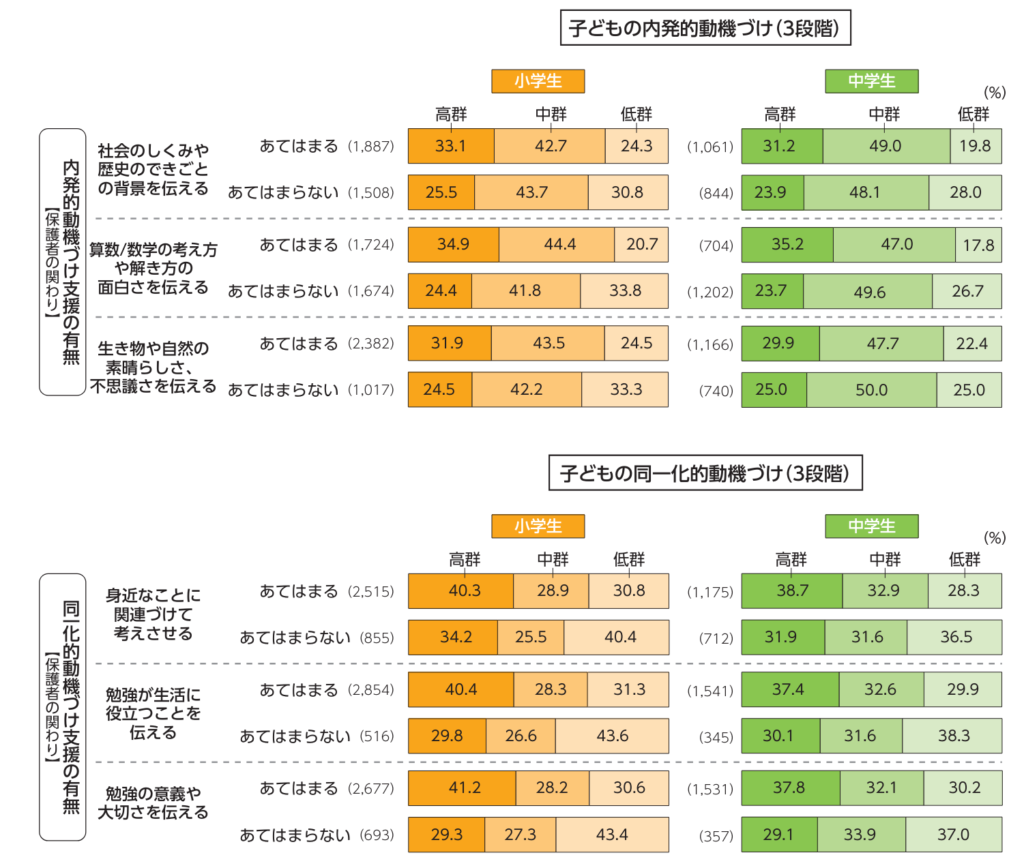

実際、保護者の子どもへの関わり方が子どもの学習に影響している調査結果もあります。

小中学生ともに「内発的動機づけ支援」や「同一化的動機づけ支援」をしている保護者の子どもは、それらをしていない保護者の子どもと比べて、「内発的動機づけ」「同一化的動機づけ」によって学習する傾向がみられた。これらの結果から、保護者の関わり方が、子どもの動機づけやその種類に影響していることがうかがえる。

※内発的動機付け |内容に対する好奇心や関心によって意欲を持っていること

ベネッセ教育総合研究所「小中学生の学びに関する実態調査」(2014)

※同一化的動機付け|子ども自身の価値観などと一致し、学ぶ意味を見出していること

サポートでは、理解できないことに対して叱らず、わからないところがあればひとつずつお子さんにあったペースで確認し、寄り添ってアドバイスをしましょう。

また、親御さんでは「そのお子さんにあった勉強内容や勉強方法」を教えられないこともあるかもしれません。

お金が必要にはなりますが、塾や予備校を利用し、信頼できる講師などを見つけることもオススメです。

対策②|中学校生活について事前に情報を共有する

二つ目は、「中学校生活について事前に情報を共有する」です。

小学生のお子様が中学校に進学される前に、中学の生活について一緒に学び、準備をすることをおすすめします。

例えば、中学では教員や先輩への礼儀が求められますが、これは小学校の経験とは大きく違うかもしれません。

お子さんがスムーズに適応できるように、どのような違いがあるのか、具体的な例を交えて説明することが大切です。

また、ご自身の中学時代の経験をお話しすることも、お子さんにとって非常に役立つ情報源となります。

お子さんにとって親しみやすい形でこれらの話を共有することで、新しい学校生活に対する不安を和らげる手助けになるでしょう。

さらに、他の保護者の方々や教員から情報を得ることも大事です。

地域や学校によって異なる文化について理解を深め、中学校生活を前向きにスタートできるようにサポートしていきましょう。

対策③|家庭を子どもがリラックスできる場所にする

三つ目は、「家庭を子どもがリラックスできる空間にする」です。

勉強、人間関係、部活などの環境の変化で、学校での疲れが増える子どものために、家庭が安心できリラックスできる場所として整えましょう。

「家に着けば一息つける」という安心感があれば、環境への疲れを感じても安らいで休むことができます。

このためにも、親がいつでも見方であることを伝えられるように、子どもとの肯定的なコミュニケーションをとっていきましょう。

普段からコミュニケーションをとっていれば、いざというときに悩み事を話してくれるかもしれませんね。

「中1ギャップ」の解消法

次に、「中1ギャップ」のサインが見えている場合の対応をご紹介します。

トラブルでも大きくなる前なら、いろいろな解決策を模索できます。

そのためにも、少しなにかおかしいなと思ったら、より注意深く見守るようにしたいですね。

勉強、部活動、人間関係、どれが要因なのか。もしくは、いくつかの要因が組み合わさっているのか。

子どもの不安の「原因」がわかれば、具体的な対処方法も見つけやすくなります。

まだ不安や戸惑いが小さい段階であれば、ちょっとした言葉で子どもの心が軽くなることもあるでしょう。

また、ある程度の時間で解決することもありますし、信頼する大人、親以外の誰かが親身に話を聞いてくれたり、相談に乗ってくれたりすると、子どもも素直にアドバイスを受け入れて物事が好転するケースもよくあります。

一方で不安がふくらみ「学校へ行きたくない」や体調不良が表れているケースでは、親だけでなく周囲の手助けも借りて、子どもをサポートする必要があります。

必要であれば専門家に頼るのも検討すると良いでしょう。

解消法①|ありのままを受け入れ、良いところをほめる

「中1ギャップ」のサインが出ているとき、自信を失っていたり、自分にイライラしていることもあります。

そんな時は、まずは周囲が良いところを言葉にして、具体的に伝えてあげることが大事です。

例えば、「疲れてるのに頑張って学校に行けてすごいね」「昨日より〇分も勉強できてえらいね」などです。

中学生になると、思春期に入って親と話しにくくなったりして、コミュニケーションが少なくなるご家庭も多いです。

だからこそ、ちゃんと気にかけていることを伝えるために、積極的に声をかける必要があります。

お子さんが一人で悩んでしまわないように味方であり続け、いざというときに相談できる関係をつくっておきましょう。

解消法②|専門家に相談する

悩みが深刻になっている場合、専門家や支援機関に相談することが大切です。

また、自分では状況の深刻度が判断できないという状況でも、積極的に利用することをおすすめします。

身近な相談先には、スクールカウンセラーや担任の先生などがあります。

スクールカウンセラーは、カウンセリングなどを通じて、学校に通う子どもの心をケアする心理学の専門家です。

一方で、学校への相談に抵抗感がある方もいらっしゃると思います。

そういった際には、、各自治体が運営する児童相談所や教育センターなど、地域ごとにも相談できる支援機関を利用することも考えましょう。

主な相談先

- 児童相談所、児童相談センター

- 引きこもり地域支援センター

- 発達障害支援センター

- 教育センター

ここで非常に大事なことは、「学校に行けないことや、勉強についていけなかったり人間関係に悩みを抱えることは、誰にでも起こりうる」ということです。

子どもたちの成長の速さは、一人ひとり違います。

成長の仕方も一人ひとり違います。

小さいころ、首が据わった、寝返りをうてた、ハイハイできるようになった、その一つ一つに喜んだと思います。

しかし、いつの間にか成長が当たり前になり、周囲と比較してしまうこともあるでしょう。

子どもを思うからこそアレコレ言いたくもなりますし、アレコレに対して何かと反抗的な態度をとるかもしれません。

だからこそ、人生の先輩として寄り添うことを意識して、過干渉になりすぎないようにコミュニケーションをとってみることをおすすめします。

そして「できること」を見つけたら、どんなに小さなことでも、具体的に思う存分褒めてあげてくださいね。

まとめ

中学生になると、多くの変化があります。

時にそのギャップが、子どもにとって大きな負担になることもあります。

このような状態を未然に防ぐ、または解決するために、「子どもに寄り添うこと」「勉強面のサポートをしてあげること」を意識してみましょう。

また、対処が難しい、どうすれば良いかわからないときには、塾や専門機関に相談することもおすすめです。

勉強面のサポートについてお悩みがありましたら、ぜひ私たちCograsにご相談ください。

子ども一人ひとりの個性に合わせて、学習習慣の定着に特化したサポートをさせていただきます。

投稿者プロフィール

最新の投稿

教育ニュース2024年10月23日高卒採用ってどうなの?高卒就活の独自ルールを解説!

教育ニュース2024年10月23日高卒採用ってどうなの?高卒就活の独自ルールを解説! お役立ち情報2024年10月23日最速で成績を上げる方法をご存じですか?WBS式 学習効率化のススメ

お役立ち情報2024年10月23日最速で成績を上げる方法をご存じですか?WBS式 学習効率化のススメ お役立ち情報2024年10月22日調べ学習、自由研究をどう乗り越える?ネタ探しからまとめ方まで大解説!

お役立ち情報2024年10月22日調べ学習、自由研究をどう乗り越える?ネタ探しからまとめ方まで大解説! お役立ち情報2024年10月17日YouTube投稿しました!【第3回 家庭から自立をするためには?】

お役立ち情報2024年10月17日YouTube投稿しました!【第3回 家庭から自立をするためには?】